百年“守藝人”,本莊“匠”

一盞紅燈籠,寓意著新年紅紅火火,寄托著手藝人的美好祝愿。夜晚,一盞盞燈籠點亮,紅光四射,顯得隆重熱烈、喜氣洋洋。2月13日,記者走進長葛市古橋鎮本莊村許昌市非物質文化遺產本莊燈籠制作技藝項目傳承人本的廠房里,感受燈籠里的紅火年味兒。

“本莊燈籠”年產量曾達20萬對。

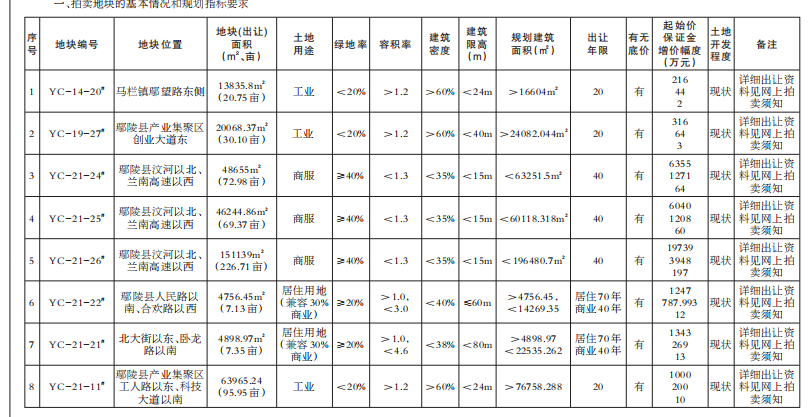

本改性的燈籠廠里到處掛著造型多樣、尺寸不一的燈籠,透著喜慶祥和。“燈籠雖小,零部件多,工序也多,每一步都不能省。”今年75歲的本改性說,臨近元宵節,買燈籠的客戶絡繹不絕,他廠里的工人大多在外幫客戶安裝燈籠。 本改性家幾代人都是“燈籠匠”。本改性的曾祖父本海潮曾在開封學習燈籠制作技藝,后來傳授給本改性的祖父本法河,以及他的父親本獅子。本改性初中畢業后,跟隨祖父和父親學做燈籠。 燈籠起源于1800多年前的西漢時期,本莊燈籠制作技藝起源于1912年前后,至今已有100多年歷史,通過口傳心授代代相傳。2019年,“本莊燈籠制作技藝”入選第五批許昌市非物質文化遺產代表性名錄,本改性是傳承人。燈籠寓意新年紅紅火火。

“我曾祖父1912年開始做燈籠,并傳承燈籠制作技藝,我是第四代傳人。”本改性介紹,現在,他的孫子本世豪跟隨他學做燈籠,是第六代傳人。 過去,本改性做的都是傳統手工燈籠。這些燈籠的“骨架”多是竹條,也有高粱稈,燈籠布則是紅布或宣紙。年輕時,本改性常用高粱稈做出雞、豬、鳥、狗等造型的燈籠。胡蘿卜切開,中間挖洞,倒上煤油點著后裝進燈籠,做燈籠里的燈。孩子們提著燈籠走街串巷,喜氣洋洋。 本改性說,傳統手工燈籠制作包括穿籠、縫制、裝籠、粘金條、纏頭等工序。 第一是穿籠。紙燈籠比較簡單的形狀是球體、立方體或圓柱體,最好用可以彎曲的竹條做成框架,銜接的地方用細線綁緊。 第二是縫制。燈籠布的剪裁、縫制是個技術活兒,需要將宣紙或者紅布裁成匹配框架的長度,然后在上面繪畫、寫字。 第三是裝籠。燈籠布縫好后套在框架外面。 第四是粘金條。在燈籠外面每根竹條突出的地方粘上金條,裝飾燈籠。 第五是纏頭。用窄條的仿綾紙上下鑲邊,既能固定燈籠布,又能讓燈籠顯得更精致、典雅。 第六是安裝燈籠蓋和底座。 經過六道工序,一個寓意吉祥的大紅燈籠就做成了。 1999年8月,本改性創辦了長葛市民間工藝廠。2005年,他制作的走馬轉燈獲國家專利。2010年,該廠更名為三紅燈籠加工廠,產品遠銷安徽、山東、湖北等省份和美國、法國、馬來西亞等國家。近年來,他制作的燈籠參加了燈節、開封菊展、開封燈展、鄢陵花博會、淮陽廟會、新鄭黃帝故里拜祖大典、亳州藥交會等。 本改性說,現在,本莊村有走馬轉燈、大紅燈籠、、八角燈、折疊燈、刺繡燈等款式的燈籠。宮燈最具特色,配有獅子、龍燈、花車、旱船、高蹺等,被廣泛用于重大節日和活動。 “我準備建立一個手工制作燈籠的體驗展示廳,讓后輩們能看到百年前的燈籠制作技藝,建立完善的燈籠制作技藝檔案,更好地傳承和發揚本莊燈籠制作技藝。”本改性說。 來源:許昌晨報-

三六零集團與河南科技大學、洛陽高新區合作簽約

頭條 22-02-15

-

守護冰墩墩的遠大前程 | 立方觀察

頭條 22-02-15

-

三六零聯合體中標周口數字經濟安全產業園,總投資約16億元

頭條 22-02-15

-

河南省財政下達23.89億元推進保障性安居工程建設

頭條 22-02-15

-

@魚友們:4月8日相約鄭州會展中心,解鎖2022中寵展玩樂攻略

頭條 22-02-15

-

挪用資金罪、職務侵占罪如何認定?法院公布典型案例

頭條 22-02-15

-

2022年開封市27家市定重點上市后備企業公布 | 名單

頭條 22-02-15

-

貸款申請總額累計近6.2億元,河南省線上銀企對接活動成效初顯

頭條 22-02-15

-

創歷史新高,中原傳媒2021年盈利9.63億元

頭條 22-02-15

-

資源量超百萬噸!我國科學家在喜馬拉雅發現超大型鋰礦

頭條 22-02-15

-

太龍藥業控股子公司擬3000萬入股一創投基金

頭條 22-02-15

-

特色物流金融服務成體系 鄭州銀行兩款產品引關注

頭條 22-02-15

-

銀保監會進一步規范融資租賃公司非現場監管程序

頭條 22-02-15

-

注冊資本50億!工業富聯再添精密科技子公司,由河南裕展100%控股

頭條 22-02-15

-

泰康人壽2021年理賠年報提示:關愛自己,從一份重疾保險開始

頭條 22-02-15

-

平安銀行擬于近期啟動發行50億元房地產并購主題債

頭條 22-02-15

-

央行開展3000億元MLF操作,量增價平釋放了什么信號?

頭條 22-02-15

-

正月十五賞花燈,洛陽入圍元宵節熱度TOP10城市榜

頭條 22-02-15

-

滎陽城市發展投資集團10億元私募債獲上交所受理

頭條 22-02-15

-

中信銀行鄭州分行:推出50個線上化交易銀行產品支持實體經濟

頭條 22-02-15

-

蔚來汽車科技公司注銷,注冊資本70億

頭條 22-02-15

-

2300億國內債券!房企今年將迎兩輪償債高峰期

頭條 22-02-15

-

鄭州鮮花外賣訂單躋身全國前十,外賣騎手加速返崗

頭條 22-02-15

-

高速、省道、旅游風景道...焦作交通路網建設今年有大動作

頭條 22-02-15

-

惠譽:下調正榮地產評級至“B” 列入負面觀察名單

頭條 22-02-15

-

三部委聯合提醒告誡部分鐵礦石貿易企業:不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格

頭條 22-02-15

-

總投資約653億元,駐馬店55個文旅項目名單公布

頭條 22-02-15

-

教育部:超九成學生在規定時間內完成書面作業

頭條 22-02-15

-

安徽擬發行135.02億地方債,投向73個項目

頭條 22-02-15

-

財政如何支持老舊小區改造?河南省財政廳回答大河財立方記者提問

頭條 22-02-15

-

河南公路窨井蓋總數超八萬個,如何做好日常維護改造?

頭條 22-02-15

-

全國第一!河南百兆以上寬帶用戶占比98.9%

頭條 22-02-15

-

銀保監會批復同意籌建中國漁業互助保險社 初始運營資金5億元

頭條 22-02-15

-

2021年河南共完成城鎮老舊小區改造6065個,完成年度改造任務143.05%

頭條 22-02-15

-

國家發改委今日將組織召開鐵礦石市場平穩運行“提醒告誡會”

頭條 22-02-15

-

河南支持組建仲景實驗室

頭條 22-02-15

-

支付寶2億元成立數字科技新公司

頭條 22-02-15

-

鄭州擬設立200億母基金或創投基金,引入3~5家頭部管理機構

頭條 22-02-15

-

明日起,河南226家景區免門票 | 名單

頭條 22-02-15

-

河南籌措資金1.1億,支持137家景區開展“免門票、促消費”活動

頭條 22-02-15

-

180萬張免費門票邀你來,龍門石窟景區變得很“潮”很“炫”?

頭條 22-02-15

-

駐馬店“十四五”文旅發展規劃公布,提到這些旅游交通重點項目

頭條 22-02-15

-

國家企業技術中心2021年評價結果出爐

頭條 22-02-15

-

國家衛健委:昨日新增本土確診病例40例 29例在遼寧

頭條 22-02-15

-

央行開展3000億元1年期MLF操作 利率維持不變

頭條 22-02-15

-

《網絡安全審查辦法》今起施行 明確這些平臺赴國外上市須經網絡安全審查

頭條 22-02-15

-

十余地公布2022年重大項目投資名單,交通、5G等成重點

頭條 22-02-15

-

創歷史新高!安陽去年信貸增量首次突破300億元

頭條 22-02-15

-

教育部:定期全員或按比例開展師生核酸檢測

頭條 22-02-15

-

證監會開出2022年首張罰單!虛增收入超230億元,ST金正實控人被罰十年市場禁入

頭條 22-02-15

-

2021年河南爭取城鎮老舊小區改造中央預算內資金47.8億元,總量居全國第二位

頭條 22-02-15

-

寧德時代榮譽董事長張毓捷逝世

頭條 22-02-15

-

何雄會見空氣化工產品公司全球副總裁蘇俊雄 就開展氫能合作達成共識

頭條 22-02-15

-

立方風控鳥·早報(2月15日)

頭條 22-02-15

-

河南昨日無新增確診病例

頭條 22-02-15

- 速看!許昌這里的燈籠獲過國家專利,產品遠2022-02-15

- 歡歡喜喜迎佳節 甜甜蜜蜜鬧元宵——鄭州高2022-02-15

- 三六零集團與河南科技大學、洛陽高新區合作2022-02-15

- 鄭州52中把學生放心中,辦好有溫度的教育2022-02-15

- 守護冰墩墩的遠大前程 | 立方觀察2022-02-15

- “疫”去 春來 全新啟航——鄭州市第1062022-02-15

- 三六零聯合體中標周口數字經濟安全產業園,2022-02-15

- 管城區長青路小學:實驗出真知 探究無止境2022-02-15

- 河南省財政下達23.89億元推進保障性安居工2022-02-15

- 助力鄉村振興展幸福——鄭州市第十六中學赴2022-02-15

- 二七區市場監管局突擊檢查燈籠市場2022-02-15

- @魚友們:4月8日相約鄭州會展中心,解鎖202022-02-15

- 中儲糧河南成交率73%2022-02-15

- 鄭州市縣域首家!“中原智谷”被認定為鄭州2022-02-15

- 挪用資金罪、職務侵占罪如何認定?法院公布2022-02-15

- 今天,兩個00后讓全網沸騰!這6個細節太燃了2022-02-15

- 明日起,深圳恢復外地車早晚高峰限行2022-02-15

- 云南麻栗坡新增3例無癥狀感染者 活動軌跡2022-02-15

- “完達山1號”野生東北虎放歸后多次現身吉2022-02-15

- 2月15日,深圳口岸檢測出12名跨境貨車司機2022-02-15

- 去年河南省共完成城鎮老舊小區改造6065個 2022-02-15

- 廣州花都:1名閉環管理的國際航班高風險崗2022-02-15

- 16日夜里至18日河南將出現雨雪降溫天氣 鄭2022-02-15

- 港媒:涉嫌煽動意圖行為及洗黑錢,“亂港”2022-02-15

- 鑄健康長城,亞步醫療器械衛健康,溫州睿超2022-02-15

- 2022年開封市27家市定重點上市后備企業公布2022-02-15

- 貸款申請總額累計近6.2億元,河南省線上銀2022-02-15

- 我手繪我心——濮陽石油化工職業技術學院學2022-02-15

- 創歷史新高,中原傳媒2021年盈利9.63億元2022-02-15

- 這個春天,南陽34家景區免門票!(附名單)2022-02-15

精彩推薦

閱讀排行

- 海南省發布高新技術企業發展專項和經費管理暫行辦法 2月26日起施行

- 海南自貿港自用生產設備“零關稅”政策調整 “零關稅”商品范圍新增8項商品

- 《安徽省鄉村產業發展規劃》出臺 2025年鄉村產業總產值力爭達2.8萬億元

- 浙江公布2021年度省級重點支持現代產業學院建設名單 21個產業學院入選

- 浙江省推動國土綠化高質量發展 “科學綠化”成為重點方向

- 北京市將出臺非遺代表性傳承人管理辦法 將接受考核不合格者取消稱號和補貼

- 安徽:“十四五”制造業高質量發展“路線圖”繪就

- 安徽省1.15萬個村(居)實施“三變”改革 全年惠及942.4萬農民

- 安徽省自然資源“十四五”科學技術普及規劃印發

- 麗江頒布最新條例:擅入未開發區域被困救援費自擔 3月1日起施行