對歐洲和俄羅斯的數(shù)千名科學(xué)家來說,這是一場災(zāi)難,他們多年來一直致力于在科學(xué)無國界的理想驅(qū)動下建立一個開放的全球社區(qū),且剛剛從新冠疫情中“恢復(fù)元?dú)狻薄6砹_斯空間研究所行星學(xué)家奧列格·科拉伯洛夫特別以科學(xué)和國際聯(lián)系之名呼吁維持該火星任務(wù),不要舍棄俄羅斯和西方科學(xué)家之間的歷史友誼。

俄裔美國人鮑里斯是法國高等師范學(xué)院和國家健康與醫(yī)學(xué)研究院的研究員,在莫斯科成立了認(rèn)知科學(xué)中心。他常去俄羅斯講學(xué),他的學(xué)生則前往歐洲各地的實(shí)驗室開展科研。眼下他只能感嘆“一切都崩潰了”。法國國家科學(xué)研究中心歷史委員會成員丹古斯勒本表示,人們錯誤地認(rèn)為“科研人員真空般活在象牙塔內(nèi)”,但科學(xué)與社會緊密交織在一起。

當(dāng)代研究非常國際化,跨國界的學(xué)者社區(qū)代表了全球范圍內(nèi)的數(shù)百萬人。所以在發(fā)生國際沖突時,科學(xué)界首當(dāng)其沖,因為科學(xué)的本質(zhì)正是交流。科學(xué)因為戰(zhàn)爭止步甚至倒退的情況在上世紀(jì)兩次世界大戰(zhàn)中均有先例。比如,一戰(zhàn)爆發(fā)后的第一周,93名德國科學(xué)家選擇力挺德國,導(dǎo)致信息交流切斷,很多科研項目被迫中止。當(dāng)時德國科研幾乎全部服務(wù)于軍事,包括愛因斯坦等猶太裔科學(xué)家不得不逃亡國外。直到二戰(zhàn)結(jié)束,科學(xué)交流才重新走上正軌,而德國科學(xué)家長時間遭到排斥。

俄烏沖突爆發(fā)后,歐洲航天局、法國國家科研中心、歐洲核子研究組織、麻省理工學(xué)院等享有盛名的科研機(jī)構(gòu)在很大程度上切斷了與俄羅斯的關(guān)系。不過,因擔(dān)心俄烏戰(zhàn)事持續(xù),7000名在俄外國科學(xué)家于本月簽署了停戰(zhàn)呼吁書。而牛津、哈佛等高校的教授24日也在《科學(xué)》期刊聯(lián)名呼吁“不要拋棄俄羅斯同行”。

-

中國鐵路:暫停發(fā)售4月8日及以后始發(fā)列車車票

頭條 22-03-27

-

洛陽市:對房企分類評級,優(yōu)化公積金貸款政策

頭條 22-03-27

-

“3·21”東航飛行事故客機(jī)第二個黑匣子已找到

頭條 22-03-27

-

故意隱瞞行程!焦作5人被警方口頭訓(xùn)誡

頭條 22-03-27

-

國家衛(wèi)健委:昨日新增本土確診病例1217例 本土無癥狀感染者4333例

頭條 22-03-27

-

信陽浉河區(qū)最新通告:部分管控區(qū)范圍調(diào)整

頭條 22-03-27

-

原北京市食品藥品監(jiān)督管理局黨組書記、局長張志寬接受審查調(diào)查

頭條 22-03-27

-

國家統(tǒng)計局:前兩月全國規(guī)上企業(yè)利潤1.15萬億元,同比增長5%

頭條 22-03-27

-

河南昨日新增本土確診病例14例,本土無癥狀感染者10例

頭條 22-03-27

-

最新!鄭州新增1例新冠肺炎無癥狀感染者,軌跡公布

頭條 22-03-27

-

莫斯科證券交易所28日起恢復(fù)所有俄羅斯股票的交易

頭條 22-03-27

-

鄭州新增1例無癥狀感染者,活動軌跡公布

頭條 22-03-27

-

洛陽老城區(qū)確診1例新冠肺炎病例(輕型),詳情公布

頭條 22-03-27

-

指揮部確認(rèn)東航MU5735航班上人員已全部遇難

頭條 22-03-26

-

多地持續(xù)探索城市更新,河南如何搶抓“城鎮(zhèn)化下一站”機(jī)遇?

頭條 22-03-26

-

焦作新增本土無癥狀感染者3例

頭條 22-03-26

-

河南首批26家“專精特新貸”合作機(jī)構(gòu)名單出爐

頭條 22-03-26

-

北玻股份收關(guān)注函:要求說明實(shí)控人在股價異動期間減持公司股份的計劃及決策過程

頭條 22-03-26

-

民航局:尚未發(fā)現(xiàn)幸存者和第二個黑匣子

頭條 22-03-26

-

漯河市臨潁縣新增1例本土確診病例 行程軌跡公布→

頭條 22-03-26

-

培育鉆企業(yè)集體業(yè)績大增,“克拉自由”能否指望培育鉆?

頭條 22-03-26

-

工信部:高度關(guān)注動力電池原材料漲價問題

頭條 22-03-26

-

中國科學(xué)院院士歐陽明高:預(yù)計鋰資源供需平衡2~3年后有可能恢復(fù)正常

頭條 22-03-26

-

102家中央部門集中“曬賬本”,今年有啥不一樣?

頭條 22-03-26

-

國軒高科董事長李縝:到2025年我國將徹底終結(jié)鋰短缺情況

頭條 22-03-26

-

2022年河南省質(zhì)量標(biāo)桿遴選啟動,申報條件公布

頭條 22-03-26

-

安鋼集團(tuán)股權(quán)受讓條件公布,方大、沙鋼、德龍誰能參與混改?

頭條 22-03-26

-

上海為何不能封城?吳凡詳解原因:上海不僅僅是上海人民自己的上海

頭條 22-03-26

-

洛陽通報5個城市區(qū)全員核酸檢測結(jié)果

頭條 22-03-26

-

河南昨日新增本土確診病例3例,本土無癥狀感染者10例

頭條 22-03-26

-

降了!武漢下調(diào)房貸利率,首套房降至5.2%

頭條 22-03-26

-

國家衛(wèi)建委:昨日新增本土確診病例1280例 本土無癥狀感染者4320例

頭條 22-03-26

-

鄭州市召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行視頻調(diào)度會

頭條 22-03-26

-

隔夜歐美·3月26日

頭條 22-03-26

-

立方風(fēng)控鳥·早報(3月26日)

頭條 22-03-26

-

鄭州發(fā)布52號通告:對滎陽市部分區(qū)域?qū)嵭蟹诸惞芾?/a>

頭條 22-03-25

-

立方風(fēng)控鳥·晚報(3月25日)

頭條 22-03-25

-

網(wǎng)易云音樂2021年凈虧損超10億,月活躍用戶僅增長1.2%

頭條 22-03-25

-

漯河臨潁最新通報:新增1例確診病例和4例無癥狀感染者

頭條 22-03-25

-

河南省委財經(jīng)委員會召開第五次會議

頭條 22-03-25

-

河南食品企業(yè)布局預(yù)制菜,掘金第二增長曲線 | 豫見預(yù)制菜③

頭條 22-03-25

-

中原證券2021年派發(fā)現(xiàn)金紅利占當(dāng)年可供分配凈利潤的50.36%

頭條 22-03-25

-

業(yè)績不夠 賣房來湊 A股又現(xiàn)賣房“回血”

頭條 22-03-25

-

中原證券:2021年凈利同比增392% 擬10派0.21元

頭條 22-03-25

-

中信重工2021年凈利2.27億元,同比增長16.13%

頭條 22-03-25

-

上交所發(fā)布存托憑證上市交易新規(guī)!個人投資者需符合這些條件

頭條 22-03-25

-

光大銀行:2021年凈利同比增14.73%,擬10派2.01元

頭條 22-03-25

-

中原環(huán)保2021年凈利潤5.09億元,同比增長2.54%

頭條 22-03-25

-

快訊!力量鉆石擬定增募資不超40億元

頭條 22-03-25

- 俄烏沖突致國際科研機(jī)構(gòu)停止與俄許多合作2022-03-28

- 鄭州南站露芳容 目前已進(jìn)入工程收尾沖刺階2022-03-28

- 圖集丨鄭州京廣家園萬人社區(qū)里的“防疫保姆2022-03-28

- 研究團(tuán)隊利用DNA測試發(fā)現(xiàn)國際犯罪網(wǎng)絡(luò)從非2022-03-28

- “哨兵6號”衛(wèi)星成為全球海平面測量的官方2022-03-28

- “疫”線護(hù)航!河南洛陽伊濱經(jīng)開公安全力護(hù)2022-03-28

- 路遇仨女孩受傷,洛陽一出租車司機(jī)連闖幾個2022-03-28

- 對附近恒星的研究有助于解開困擾了天文學(xué)界2022-03-28

- 3月27日河南新增本土確診9例、無癥狀感染者2022-03-28

- 倒計時!距壬寅年黃帝故里拜祖大典還有6天2022-03-28

- 3月27日31省份新增本土病例“1219+4996”例2022-03-28

- 本周六要上班!再過5天,本周日起清明節(jié)放2022-03-28

- 我國國際重要濕地保護(hù)取得顯著成效2022-03-28

- 黑龍江積極推動大豆擴(kuò)種1000萬畝以上2022-03-28

- 江蘇省靖江市發(fā)現(xiàn)2例檢測結(jié)果陽性 系此前2022-03-28

- “3·21”東航飛行事故客機(jī)第二個黑匣子已2022-03-28

- 第二部黑匣子發(fā)現(xiàn)細(xì)節(jié)公布2022-03-28

- 吉林已建成方艙醫(yī)院19個 加強(qiáng)工地疫情防控2022-03-28

- 統(tǒng)籌抓好疫情防控 江蘇溧陽確保春茶生產(chǎn)平2022-03-28

- 遼寧營口633名陽性感染者中243人為一公司內(nèi)2022-03-28

- 第二屆公共就業(yè)服務(wù)專項業(yè)務(wù)競賽全面啟動2022-03-28

- 北京、江蘇各地落實(shí)疫情防控措施 為群眾營2022-03-28

- 4月1日起,交通違法記分迎來重大調(diào)整!2022-03-28

- 全方位打造數(shù)字強(qiáng)省!2022年河南省大力推進(jìn)2022-03-28

- 韓國總統(tǒng)文在寅將在28日和候任總統(tǒng)尹錫悅會2022-03-28

- “3·21”東航MU5735航空器飛行事故現(xiàn)場舉2022-03-28

- 東方航空已正式啟動賠付工作,更多消息→2022-03-28

- 企業(yè)辦事不求人!河南公布民營經(jīng)濟(jì)示范城市2022-03-28

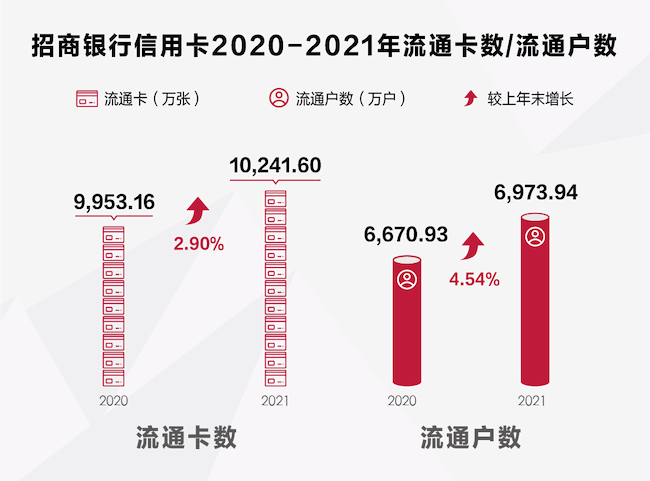

- 解讀招行2021年報之信用卡:業(yè)績穩(wěn)步增長,2022-03-28

- 物流行業(yè)大變革? 黑馬金億通物流殺出重圍!2022-03-28

精彩推薦

閱讀排行

- 鄭州南站露芳容 目前已進(jìn)入工程收尾沖刺階段

- 圖集丨鄭州京廣家園萬人社區(qū)里的“防疫保姆”

- “疫”線護(hù)航!河南洛陽伊濱經(jīng)開公安全力護(hù)航全員核酸檢測

- 路遇仨女孩受傷,洛陽一出租車司機(jī)連闖幾個紅燈將其送醫(yī)

- 3月27日河南新增本土確診9例、無癥狀感染者5例

- 倒計時!距壬寅年黃帝故里拜祖大典還有6天

- 3月27日31省份新增本土病例“1219+4996”例

- 本周六要上班!再過5天,本周日起清明節(jié)放假三天

- 甘肅省委文明辦印發(fā)實(shí)施方案全面拓展新時代文明實(shí)踐中心建設(shè)

- 陜西省高考體育類專業(yè)課統(tǒng)考4月11日至18日進(jìn)行 考生須錯峰錯時進(jìn)入考點(diǎn)